LE SCANDALE DE L’INDUSTRIE DU NICKEL

Un écocide majeur est en cours en Indonésie, menaçant le Triangle de Corail en son cœur. Des écosystèmes forestiers et marins d'importance internationale sont définitivement détruits, impactant les populations locales de façon alarmante. Il est urgent d'adopter une nouvelle législation sur les importations de nickel - et de ses dérivés - dans les pays occidentaux, afin que l’Indonésie fasse appliquer strictement la loi.

Alors que l'on nous vante partout les mérites de la voiture électrique et de la transition énergétique, un désastre écologique et humain est en train de se dérouler, en silence, à des milliers de kilomètres d’ici : en Indonésie, plus précisément sur l’île de Sulawesi.

Depuis quelques années, l’Indonésie est devenue le premier producteur mondial de nickel, un métal crucial pour les batteries des véhicules électriques. Mais à quel prix ? Des centaines de milliers d’hectares de forêts tropicales primaires sont détruits, alors même qu’elles jouent un rôle vital dans la lutte contre le changement climatique en absorbant d’énormes quantités de CO₂. Ces forêts abritent une biodiversité unique, irremplaçable, aujourd’hui menacée d’extinction.

Ce n’est pas tout : les récifs coralliens – véritables poumons bleus de la planète – sont également en train de mourir, étouffés par les sédiments issus des mines. Ces écosystèmes marins, qui produisent une grande partie de l’oxygène que nous respirons, sont aussi des puits de carbone essentiels, et ils disparaissent à vue d’œil. Nous parlons ici de l’avenir du Triangle de Corail, l’un des plus grands réservoirs de biodiversité marine de la planète.

Derrière cette tragédie, ce sont aussi les populations locales qui souffrent. Leur environnement est pollué, leur eau est impropre à la consommation, leur santé est en danger, et leur sécurité alimentaire s’effondre.

Et pourtant, cette destruction massive ne sert qu’en partie à fabriquer des batteries. En réalité, plus de 70 % du nickel mondial est utilisé pour produire de l’acier inoxydable. Et pour faire tourner ces complexes industriels, ce sont des centrales à charbon – parmi les plus polluantes – qui fournissent l’énergie.

Ce que nous voyons ici, c’est une transition énergétique à deux vitesses : propre chez nous, toxique chez eux. C’est une illusion de progrès qui repose sur une logique coloniale et extractiviste. Et cela doit cesser.

Nous avons aujourd’hui les moyens d’agir. L’Union Européenne a déjà adopté un règlement pour bannir les produits issus de la déforestation comme l’huile de palme ou le soja. Il est temps d’y ajouter le nickel et ses dérivés. Il est temps d’exiger que les lois environnementales en Indonésie soient enfin appliquées.

Nous ne pouvons pas nous permettre de détruire des écosystèmes vitaux pour fabriquer des véhicules prétendument "verts". Ce n’est pas cela, l’écologie. Ce n’est pas cela, le futur.

Il est urgent d’agir. Pour la planète. Pour les peuples. Pour l’avenir.

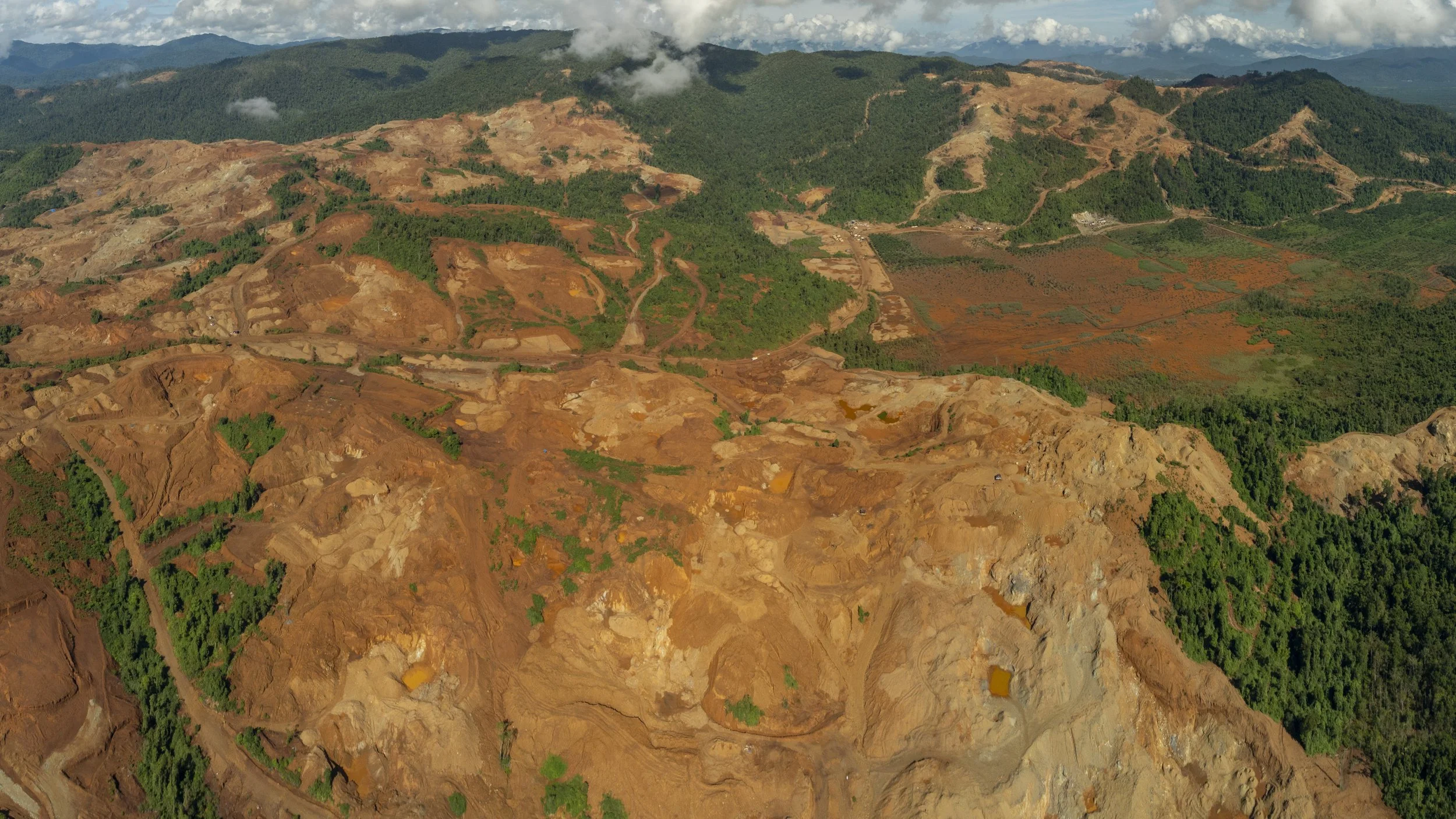

Mines de nickel de Mandiodo (Konawe Utara / Sulawesi Tenggara). Par endroits la Terre semble saigner dans la mer... allant jusqu'à modifier la couleur de la mer et donner cette étrange teinte verdâtre au lieu du bleu turquoise habituel. (Source : V. Romera - HUMY NGO)

Quelques informations clés :

1,1 million d’hectares de concessions minières (uniquement nickel) dont 654 577 ha en Sulawesi

Les sols ultramafiques renferment naturellement de nombreux métaux lourds : nickel, cobalt, cadmium, chrome hexavalent, plomb, mercure, etc…

Non application des normes et lois encadrant les activités minières

Double déforestation : forêts primaires de Sulawesi et Halmahera pour le nickel et forêts de Bornéo pour extraction du charbon lourd utilisé dans les centrales électriques

Immenses complexes industriels sur les iles de Sulawesi et Halmahera (ex. : Indonesian Morowali Industrial Park IMIP - Sulawesi = surface équivalente à plus de la moitié de Paris intra-muros)

Non respect des périmètres liés à la biodiversité : Aire Marine Protégée, forêt protégée, Key Biodiversity Area…

Pollution aux métaux lourds des eaux continentales, des eaux marines et des organismes vivants, incluant poissons et mollusques consommés par la population

Destruction massive de récifs coralliens au cœur du Triangle de Corail

Spoliation des droits humains dans de nombreuses régions

Absence de traitements appropriés pour les déchets des sites industriels de raffinage

Conflits d’intérêts et corruption liés à l’industrie du nickel

LA FACE CACHÉE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE OCCIDENTALE

Le nickel entre dans la fabrication des batteries des véhicules électriques. Ce matériau est aujourd’hui extrait principalement en Indonésie, devenu leader mondial de cette production depuis 2018.

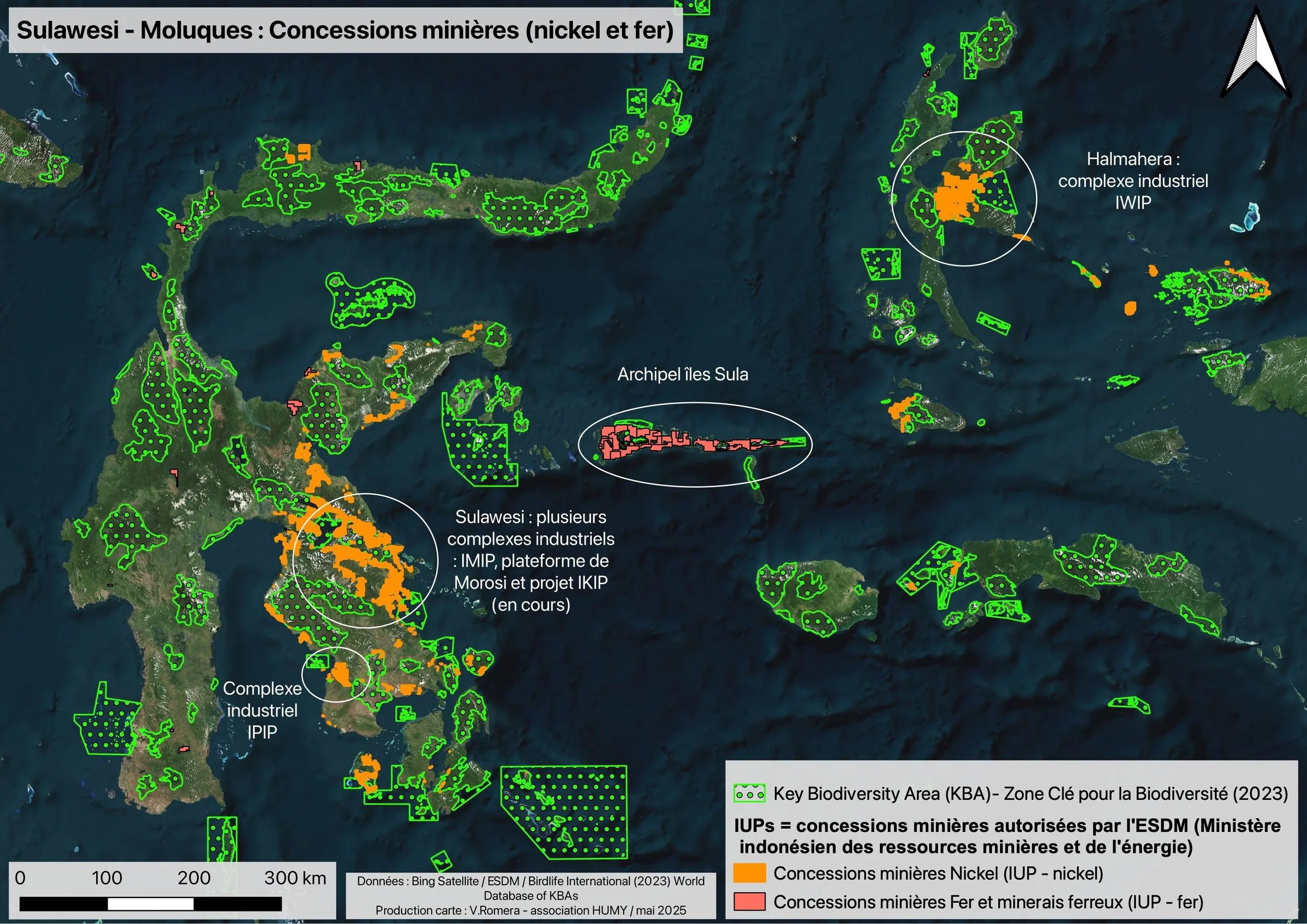

Si l’île de Halmahera, dans les Moluques du Nord, et son projet d’extraction porté par l’entreprise minière française Eramet, a récemment fait l’objet de plusieurs articles dans différents médias (Mediapart, Le Monde, Vakita…), la Sulawesi est bien le territoire indonésien qui est aujourd’hui le plus menacé par les mines de nickel. En effet, d’après les données de l’ESDM (ministère des mines indonésien), 69 % des surfaces de concessions minières autorisées pour l’exploration et la production en Indonésie, se trouvaient en Sulawesi en 2020, soit 587 128,1 hectares. Pour la seule province de Sulawesi Tenggara (branche sud-est de l’île) où intervient Naturevolution Indonesia, les concessions attribuées pour l’exploitation du nickel couvrent 265 744,3 hectares.

La grande majorité de ces surfaces concernent des forêts tropicales primaires qui jouent un rôle essentiel dans l’absorption du CO2 et la lutte contre le changement climatique. Certaines concernent des écosystèmes exceptionnels, encore non explorés, menaçant ainsi potentiellement des espèces non décrites par la science.

Mines de Morombo (Konawe - Sulawesi Tenggara). Source : Riza Salman - Mongabay

Début 2024, les services de l’état indonésien ont octroyé de nouveaux IUPs (concessions minières) pour l’exploitation du nickel en Sulawesi, mais les informations restent difficiles à obtenir… A minima, nous savons que ces nouvelles concessions couvrent, juste pour le nord de la province de Sulawesi Tenggara, 67 449,7 hectares supplémentaires, portant à 333 194 hectares la surface actuelle attribuée aux concessions minières de nickel pour cette seule province (soit la surface du département du Rhône)!

Mine de Mandiodo (Konawe - Sulawesi Tenggara). Source : V. Romera - HUMY NGO

L’INDUSTRIE LOURDE DE LA METALLURGIE EN TOILE DE FOND

La grande majorité de la production de nickel est en réalité utilisée pour produire de l’acier inoxydable, dont la demande mondiale est exponentielle depuis quelques décennies. Or, pour produire de l’acier inoxydable, il faut aussi extraire du minerai de fer.

Les concessions dédiées à cette extraction en Indonésie représentaient 756 276 hectares en 2020. Au total, l’industrie du nickel (batteries + acier inoxydable) s’est donc vue attribuer 1,6 millions d’hectares de concessions minières. Lors de la COP16 biodiversité à Cali, le directeur de Auriga Nusantara a présenté des chiffres plus récents encore. Ainsi, en octobre 2024, les concessions minières (uniquement pour le nickel) autorisées par le gouvernement de Jakarta dépassaient les 1,1 millions d’hectares !

A ces surfaces légales, il faut encore ajouter une base de données de concessions annulées par l’ESDM mais toujours enregistrée auprès du ministère de l’environnement et des forêts (KLHK). D’après une source anonyme, cette base de données des anciens IUPs servirait les intérêts de l’activité minière illégale en Sulawesi.

Le discours politique occidental pro véhicules électriques incite grandement à investir dans l’industrie du nickel sous couvert de la transition énergétique, mais c’est en réalité l’industrie lourde de la métallurgie qui bénéficie massivement de ces fonds. "Les investissements étrangers directs (IED) ont accéléré la croissance rapide de l'industrie de la transformation du nickel en Indonésie. Les provinces productrices de nickel sont devenues les principales cibles des IED en Indonésie depuis la dernière décennie. Entre 2015 et 2022, les montants des IED ont atteint 18,6 milliards de dollars US en Sulawesi Tengah, 11,9 milliards de dollars US dans les Moluques du Nord (Halmahera) et 6,6 milliards de dollars US en Sulawesi Tenggara" (d’après AEER ONG). En 2022, Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, a injecté plus de 5 milliards de dollars dans les mines de nickel et les complexes industriels indonésiens.

DOMMAGES COLLATERAUX

Les déchets toxiques du raffinage du nickel

L’autre face de l’écocide provoqué par l’industrie du nickel est liée au raffinage du minerai. Auparavant largement raffiné en Chine, l’Indonésie a interdit l’exportation du nickel brut depuis 2018. Les acteurs et industries de la filière ont depuis injecté massivement de l’argent dans des plateformes de raffinage et de transformation directement en Indonésie. En Sulawesi Tengah, l’Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP) est ainsi devenu le plus vaste complexe de raffinage et transformation de nickel au monde. Ce monstre industriel possède plusieurs ports maritimes et un aéroport, sa superficie correspond à plus de la moitié de Paris intramuros, et il est en expansion constante.

Les déchets hautement toxiques liés aux différents processus de raffinage représentent plusieurs dizaines de millions de tonnes par an ; en 2020, l’IMIP prévoyait de produire plus de 25 millions de tonnes de boues toxiques uniquement pour la production de nickel dit de « classe 1 » – celui qui est largement incorporé dans les batteries. Celui-ci résulte du processus de raffinage dit « High Pressure Acid Leaching » (HPAL) qui produit une très grande quantité de déchets liquides hautement toxiques, contenant des éléments particulièrement dangereux comme du chrome hexavalent, du cadmium, de l’arsenic et de l’acide sulfurique.

Pour « éliminer » ces boues, la solution la plus facile est le « Deap Sea Tailings Disposal » ou DSTD qui consiste tout simplement à tout rejeter directement en mer au-dessus d’une fosse abyssale. Ainsi, IMIP a construit un pipeline pour relarguer les dizaines de millions de tonnes de déchets vers une fosse océanique de 1500m de profondeur.

Officiellement, l’Indonésie a rendu illégale cette pratique dévastatrice pour l’environnement, et l’IMIP aurait dû stopper cela. Mais dans les faits ce pipeline existe bel et bien, et les bassins de stockage de boues toxiques visibles sur les images satellites du site industriel apparaissent dérisoires. Où passent donc les dizaines de millions de tonnes de boues toxiques produites chaque année à IMIP ? Malgré une augmentation considérable ces dernières années du parc de production HPAL et son extension toujours en cours (plusieurs sites HPAL actuellement en construction), cette question reste sans réponse… À la question « le site IMIP utilise-t-il le pipeline existant pour pratiquer le DSTD ? » un haut responsable de IMIP a répondu « Joker, le sujet est trop dangereux… vous voulez savoir si oui ou non le pipeline est utilisé ? Organisez une plongée là-bas… ».

Les centrales thermiques au charbon lourd

Pour alimenter en électricité cette industrie, des centrales thermiques au charbon lourd - Coal-Fired Power Plant (CFPP) - sont présentes en quantité dans ce complexe industriel et sur tous les autres sites de raffinage du pays. Juste pour le fonctionnement de l’IMIP, près de 9 millions de tonnes de charbon lourd seraient brûlées chaque année et 2 autres CFPP sont actuellement en construction sur le site. Le charbon utilisé par les CFPP de Sulawesi est de très mauvaise qualité et sa combustion produit énormément de dioxyde de soufre (SO2), un gaz particulièrement dangereux. Un chercheur américain avance même que la combustion de ce charbon produirait des résidus radioactifs dans les fumées (cette information n’est pas vérifiée mais mérite d’être mentionnée). Ce charbon lourd provient de gisements de surface situés sur l’île voisine de Bornéo où il est extrait après déforestation massive des forêts primaires (probablement des dizaines de milliers d’hectares / an). La pollution générée par cette industrie en partie financée par les investissements liés à la transition énergétique dépasse l’entendement.

LA PLATEFORME DE TRAITEMENT DE NICKEL DE MOROSI

Non loin de la ville de Kendari, en Sulawesi Tenggara, se trouve un complexe de taille inférieure à l’IMIP : la plateforme de traitement de nickel de Morosi. Ce site est implanté dans une vaste zone humide, il abrite deux usines de raffinage : Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) et Obsidian Stainless Steel (OSS). VDNI produit du ferronickel et du Nickel Pig Iron pour la fabrication d'acier inoxydable. Ce site abrite sa propre centrale thermique au charbon constituée de 8 unités pour une capacité totale de 530 MW, elle consommerait environ 400 000 tonnes de charbon lourd / an. OSS est une immense fonderie de nickel produisant de l'acier inoxydable et des "mattes de nickel" (utilisées notamment pour la production de batterie pour les VE). En dehors de l’IMIP, sa capacité de production en fait l’un des sites stratégiques de l’industrie du nickel en Sulawesi. Pour alimenter les hauts-fourneaux de cette usine, OSS a construit une centrale thermique sur la côte à 7km des « smelters ». Cette gigantesque CFPP a une capacité de production de 1820 MW (1,82GW!) pour une consommation probablement de l'ordre de 1,5 million de tonnes de charbon lourd / an. Dans la zone, les écosystèmes sont ravagés… et les populations continuent de pratiquer l’agriculture, élever des poissons et des crevettes à parfois moins de 1 km des usines.

Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI)

Centrale thermique de OSS

Obsidian Stainless Steel (OSS)

UN ECOCIDE MAJEUR

En plus de la perte nette de biodiversité liée à la destruction d’écosystèmes forestiers parmi les plus riches de la planète, s’ajoute la destruction d’écosystèmes aquatiques d’eau douce (rivières) mais aussi marins.

En effet, les mines ne respectent pas la législation en vigueur qui interdit l’exploitation le long des cours d’eau et à moins de 100 m du littoral.

Les conséquences sont catastrophiques, avec une érosion et un lessivage des sols qui entrainent une pollution et la destruction des récifs coralliens et des habitats marins le long des côtes. Dans la région de Konawe et Konawe Utara, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres de côte, les récifs sont asphyxiés sous les sédiments, la couche de dépôt pouvant parfois dépasser 1 mètre d’épaisseur. Les habitants de la région rapportent qu’il n’y a presque plus de poissons.

Secteur minier de Boenaga (Konawe Utara / Sulawesi Tenggara). Dans cette zone, malgré le statut d'aire marine protégée, presque toute forme de vie marine est éradiquée. Les communautés locales, comme les écosystèmes sont en souffrance.

Le Grand Couscous des Célèbes (Ailurops ursinus) et le Calao à cimier (Rhyticerox cassidix) sont deux espèces endémiques de Sulawesi considérées "Vulnérables" par l'UICN; toutes deux sont menacées par la destruction de leur habitat naturel : la forêt tropicale humide.

Cet écocide détruit donc plusieurs puits de carbone majeurs; les forêts tropicales, et les récifs corallien - un hectare de récif corallien en bonne santé ayant une capacité de stockage de carbone annuelle environ équivalente aux 2/3 de la capacité de stockage d’un hectare de forêt amazonienne…

- en Sulawesi et archipel des Moluques par la destruction de forêts primaires pour l’extraction du minerai,

- à Borneo par la destruction de forêts primaires pour l’extraction du charbon lourd nécessaire à la production d’électricité pour les dizaines de raffineries,

- en Sulawesi, aux Moluques, et plus récemment dans les archipels de Raja Ampat et de Flores par la destruction des récifs coralliens causée par les sédiments provenant des mines.

Sédimentation massive le long des côtes orientales de Sulawesi Tenggara - Konawe Utara. Les sédiments chargés en métaux lourds, se fixent sur les coraux et les éponges, conduisant à plus ou moins long terme à une destruction totale des récifs.

Les îles de Halmahera et de Sulawesi concentrent la quasi-totalité de la production de nickel en Indonésie. L'archipel des îles Sula est presque intégralement recouvert de concessions minières dédiées à l'extraction de minerai de fer. Cet archipel abrite de très nombreuses espèces strictement endémiques et rares. Les IUPs de Sula apparaissent idéalement positionnés à mi-distance entre les deux principales sources de nickel, vraisemblablement pour alimenter l'industrie de l'acier inoxydable.

VERS UN MORATOIRE EUROPÉEN

L’Occident a une large part de responsabilité dans la tragédie environnementale et humaine qui est en train de se jouer à l’autre bout du monde. En effet, l’écocide majeur généré en Indonésie par la production de nickel est en partie subventionné par les investissements européens dans une mobilité dite plus « éco-responsable ». Au vu des conditions actuelles de production de ce « métal critique », considérer les véhicules électriques comme la solution miracle à la nécessaire transition environnementale n’est plus possible.

La société civile doit être conscientisée sur la face cachée de cette transition, et sur le prix écologique et humain à payer pour sortir d’un modèle économique esclave des énergies fossiles, si l’on persévère dans cette voie.

A l’image de ce qui a été récemment mis en place dans l'Union Européenne avec la législation sur les importations de produits tropicaux générant de la déforestation dans les zones tropicales (huile de palme, café, etc.), il est aujourd’hui urgent de légiférer également sur le nickel, pour un contrôle des filières et l’adoption de meilleures pratiques environnementales.

Un moratoire sur l'importation du nickel et de ses dérivés (acier inoxydable et batteries), exigeant que les filières d’approvisionnement respectent des normes environnementales strictes et soient surveillées, est plus que nécessaire.

Malheureusement, cela ne sauvera pas les forêts primaires de Sulawesi et des Moluques, mais pourrait considérablement réduire les impacts de cette industrie écocidaire en encourageant l’application de la législation Indonésienne existante.

2 rue des noisetiers 95280 Jouy le Moutier

+33 (0) 1 30 38 10 74 / contact@humy.org

du lundi au samedi de 10h à 13h / 14h à 18h

humy.org

Mentions légales

Conformément aux dispositions de l'article 6 III 1° de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, nous vous informons que :

Le présent site est un support de communication officiel d'HUMY, association déclarée au capital de 0 euro, immatriculée au sous le numéro 513 451 245 et dont le siège social est situé au 2 Rue Des Noisetiers - 95280 Jouy‑Le‑Moutier (téléphone : 01 30 38 10 74, email : contact@humy.org).

Le directeur de la publication du site est Jean‑Marc Civière, Co‑fondateur de l'association.

Le prestataire assurant l'hébergement est Squarespace, inc.., société dont le siège social est situé à 225 Varick Street; New York, États-Unis (site Internet : www.squarespace.com).

L'ensemble des contenus de ce site Internet est protégé par des droits de propriété intellectuelle. La reproduction, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation préalable.

Crédits photos : ©Vincent Romera, ©Humy, ©Naturevolution, ©Riza Salman - Mongabay Indonesia